第一次踏上香港,却也浮光掠影。当天匆匆而来,次日匆匆而去。随手翻过的一日游攻略,皆是大同小异,索性不再细看。借口未来还有机会,这次不妨走马观花,权当是假期最后一天画上的句点,逛吃逛吃为搬砖重新做好心理建设。

说到香港,童年记忆里并没有太多鲜明的印象,那些港片港剧港曲港星,在我的成长轨迹里似乎从未占据过主角。1997年香港回归,也只停留在电视机里一遍一遍循环播放中:降旗升旗交接仪式,查尔斯王子和长者的握手,另外便是“东方之珠,我的爱人”这首父母辈歌厅听得到的旋律了。但是,儿时的我却也深深得益于香港,以及整个繁体中文文化圈的,是来自文化的转运。我依稀记得小时候那台“足以改变命运”的PSP,大体是叔叔从香港带回来的。当时候,无论是电影,电视,动画,还是游戏,都得借由繁体中文翻译的跳板,为我打开了面向世界的窗口。我也自然而然地养成了阅读无碍的习惯,繁体中文对于我而言像是通往世界的桥梁。想必当时候的香港亦如是。

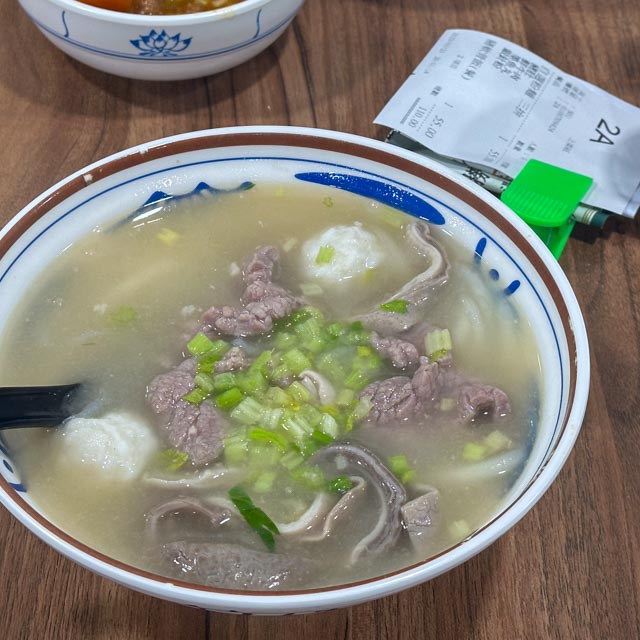

繁体中文,自燃可以聊上许久,但若单单只谈“香港”这座城,我能想到的却是寥寥——些许模糊的印象出现在新闻,故事,游戏,音乐中,但是我一直未曾有更多的亲近感。记得高中的时候看过几部“麦兜”的电影,当时很是喜欢,可如今真正站在这座城里,竟都没想起这个系列,也没有去专程去尝一尝“鱼丸粗面”,不知道香港的麦兜时代是不是也已经过去了。武打、喜剧、警匪似乎是当时有关于港片的刻板印象,电视台的重播,也让这些电影中的对于香港这座城市的刻画真正的成为了我们这代人对于香港的刻板印象。

未去之前,我的脑海中的香港,大抵就是一座密度极高的城市:高耸的上了年纪的标准火柴盒形状的住宅楼,狭小的居住空间,逼仄的道路,霓虹灯牌,人流。外加上在超级大都市中每一个个体被压抑在其中的窒息感,而“麦兜”当时带给我的一抹温暖,或许用现在的话来说,就是当时香港的所谓的”正能量“吧。至于维多利亚湾,它在我脑海里从未拥有一座标志性建筑物。不像上海外滩三件套和东方明珠。维多利亚湾更像是一幅背景板,浮光掠影中最清晰的,倒是李嘉诚那标志性的挥手与微笑。

真正落地香港的那一刻,机场,铁路,城市,周围种种一如其他特大城市,皆未给予我过多陌生感。倒是第一次听到粤语报站响彻地下通道,对照繁体中文逐字听懂,又去比对相应的普通话版本,十分有趣。这里的地铁站名也常常以普通话中不一样的组合方式出现在巨大的瓷砖拼贴墙上。文字是网上火热的打卡点,旺角,彩虹,天后,湾仔,许多站名都不仅是一个站名,乐于接受每个前来打卡留念的人的过分解读。看到“天后”这一站,立即想起“下一站天后”这首歌,小时候还不太懂是啥意思,直到后来才发觉这个谐音梗,好玩儿。

|

|

关于粤菜与点心的印象,其实是离开亚洲以后,来美国才渐渐建立起来的。在此之前,对于蒸屉里拿出来的,还停留在小笼烧麦这样的南方小吃的式样中。后来在纽约,温哥华都陆续吃过几顿颇为不俗的粤点料理,最爱的还是几道经典款————虾饺,凤爪,叉烧包,荷叶鸡……这次紧迫的时间下,就近打卡了酒店楼下的Dim Sum Library。虽说不得不感叹菜单上完全是美国物价,但是出品的呈现和口味还是让人觉得物有所值。叉烧包印象中没有特别惊艳之处,但是一份四色虾饺还是吃出了一些巧思,可圈可点。

肠粉让我惊艳。和平时吃到的抽屉式肠粉不同,这份肠粉表面略显干爽,看似因为水分被吸收而紧紧包裹在内馅上。平时里,常常会吃到的肠粉往往因为包裹不严,而导致米浆做的肠衣被搛起来以后,盘子里剩下好多肉沫菜末游荡在酱油基底的蘸料中。而这份肠粉我乍看外表以为会因为缺水导致不够软滑,却没想到入口以后是软糯的口感,因为蘸了单独的酱料,所以依然恢复了外皮的滑嫩,内馅多汁也不松散。作为一个没有”何为正宗“滤镜的外地人,这道菜让我吃到了与众不同。烧卖印象中也是“贵”的味道,和大部分美国餐馆里端上桌来的寻常冻货云泥之别。这条蒸鱼,真,好,吃。

|

|

|

|

走出摩天大楼,叮叮车让人眼前一亮。高瘦的比例着实有趣。刚从伦敦回来,想到伦敦的标志性红色大巴车,这简直就像侧边因为两旁的高楼把小巷中行驶的双层巴士挤压成型一般,似乎就是香港完美的缩影,挤压在中西之间努力穿行。街边两旁好些标注着“冰室”的店铺让我产生兴趣,脑海中浮现出来的是冰(激凌)室,或者冰(甜品)室。于是食指大动,跃跃欲试。直到进门坐下,拿起菜单,端详良久,猛然间我才意识到,原来“冰室”只是“空调房”而已。既来之则安之,招牌的“咸柠梳打、“多士”、“焗鸡翅”也都来一份尝尝。这次算是第一次吃到网上up主介绍的“咸柠”,hmm,好的,很”冰室“。

|

|

|

|

了解了“冰室”的意思之后,再去下一家的时候就从容多了。接下来这轮,我尝试了一下“正宗”的“滑蛋饭”——之所以选滑蛋饭,因为西雅图本地有一份我的”白月光“虾仁滑蛋饭,因为勾芡勾得过于恰到好处,“滑”字体现得淋漓尽致。蛋液虽然未必是金黄色泽,但是整个浇头通体都如同包裹了一层釉水,在室内灯光下又好似琉璃盏,虾仁刚刚断生,清脆弹牙,蛋液细腻鲜甜,包裹住口感迥异的虾仁与白米饭两种食材。这家店虽然米饭的质量时有参差,但是虾仁滑蛋本身的出品一直在线,店铺又直至凌晨过后才迟迟打烊,简直是我的深夜食堂。说回香港,待牛排香肠滑蛋饭端上桌时(因为没有虾仁滑蛋饭),便瞧出了与我白月光的不同。牛排和香肠是单独烹调以后放置于滑蛋之上的,滑蛋金黄,是蛋包饭的外卖那层蛋包的质感,再稍微嫩一点,堆叠在饭上形成了一层一层的褶皱,像一块薄布——倒是没有达到丝绸的质感。口感嘛,倒也不错,肉稍稍干了一点儿,不过作为我的下午茶,还是绰绰有余了。

|

|

|

|

|

|

当晚的维多利亚夜景勉强让我回想起另外一些大城市的天际线——纽约,上海…也都是也都是波光粼粼的水面倒映着对岸的钢筋水泥森林和闪烁的灯光,可能这里与众不同点还在于有一座安静矗立的小山丘作为背景吧。说到这里,才想起来伦敦的泰晤士河边似乎并没有类似的感觉,也许是威斯敏斯特和大本钟太过于抢占了风头了。

|

|

不过翌日清晨在中环康莱德酒店摩天楼顶,回望维多利亚在晨雾中的苏醒,给了我留下一份这里最美的结尾,虽不易察觉,但美中带着一丝焦虑,方才还藏匿于晨雾之下,却随着太阳逐渐升起将晨雾化开,才让我觉察出来。城市的苏醒,打工人在雾气下的街巷中开始穿梭,工作日的清晨是无论如何也难成为一份挑不出瑕疵的美,我短暂的亚洲小憩也到此为止了。去之前还看到了网上有飞天小恐龙一日打卡攻略,颇为心动,还是留给下次机会了。

|

|